相続手続きにおいては戸籍の証明によって以下のことを明らかにする必要があります。

・被相続人の死亡の事実

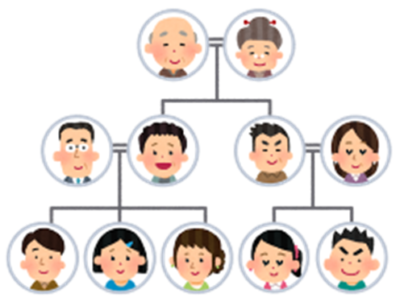

・相続人の確定

・被相続人と相続人の親族関係

そのため個人の事項だけ記載されている「戸籍抄本(個人事証明書)」ではなく、

「戸籍謄本(全部事項証明書)」を収集することになります。

死亡届を提出後すぐには内容が反映されていませんので

相続開始日から10日を経過した日以後に作成されたものを取り寄せましょう。

戸籍は婚姻や改製、転籍によっても作り直されます。

たとえば結婚すると親の戸籍から除かれ(除籍)、配偶者と新しく夫婦の戸籍が作られます。

新しい戸籍には元の戸籍に書かれている内容すべてが移し替えられるわけではありません。

夫婦の戸籍を見ても夫や妻に兄弟がいるかまではわからないのです。

また現行法の戸籍で養子縁組や認知を行った場合は、身分事項欄に記載されるので注意して確認する必要があります。

このように戸籍をさかのぼっていくと新たな相続人が発見される可能性があるため、

被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡まで連続した戸籍を漏れなく取得する必要があります。

戸籍をさかのぼるとルーツが明らかになります。

故人を偲ぶことで円満相続のヒントがみえてくるかもしれません。

相続が発生したら、まずは戸籍収集から始めてみてはいかがでしょうか。

また市区町村役場で戸籍謄本を請求する際は、

相続手続に必要なため被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本が必要であることをお伝えください。

相続にまつわる事柄は非常に多岐にわたり、それぞれに専門的な知識を必要とします。

税理士法人光成会計事務所はトータルシュミレーションで、最適なご提案をいたします。

ぜひご相談ください!

参考HP:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2024/index.htm(国税庁 )

参考資料:相続実務に役立つ“戸籍”の読み方・調べ方[第三次改訂版] 株式会社ビジネス教育出版社

戸籍のことならこの1冊 自由国民社より抜粋

文責:小栗 淳子

#相続手続き #戸籍謄本 #相続人確定 #相続税 #戸籍証明書 #相続手続きのポイント #相続準備 #相続の流れ #相続人確認 #相続相談